FileMaker開発者が知っておくべき「OData」活用法:Data APIとの違い(実践編)

さて前章では、ODataの基本的なデータ取得方法と、主キーによる特定レコードの検索方法を学びました。本章では、さらに高度なデータ操作に挑戦します。

ODataの強力な機能である**$filterや$select**といったクエリーオプションを使い、より効率的に、必要なデータだけを取得する方法を見ていきましょう!

目次

②レコードの検索を試す!:条件による絞り込み

$filterオプションの使い方

ODataでのレコード検索には、$filterを使用します。

📝 基本形

https://<ホスト>/fmi/odata/<バージョン>/<データベース名>/<テーブル名>?$filter=(<式>)

💡 実践例

例1:完全一致検索

条件: 担当者IDが「1001」の人を検索

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/Persons2?$filter=”担当者ID” eq 1001

✅ 成功!半角スペースは、エンコードされて「%20」となっていますが、検索は成功です。

例2:前方一致検索(startswith)

条件: 住所が「東京都」から始まるレコードを検索

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/Persons2?$filter=startswith(“住所”, ‘東京都’)

✅ 検索できました!

例3:部分一致検索(contains)

条件: 住所に「新宿」を含むレコードを検索

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/Persons2?$filter=contains(“住所”,’新宿’)

✅「新宿」の人だけを検索できました!

🔗 複数条件の組み合わせ

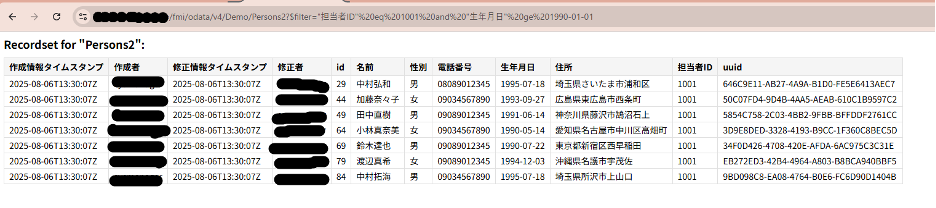

条件: 担当者IDが「1001」で、生年月日が「1990年1月1日」以上の人を検索

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/Persons2?$filter=”担当者ID” eq 1001 and “生年月日” ge 1990-01-01

✅ 複数条件も問題なし!

ポイント:

シンプルで直感的です!「and」「or」で条件を追加するだけです。

📦レコードの検索を試す!③:取得フィールドを選択するには

$selectオプションの活用

ODataでFileMakerにアクセスするのも、だいぶ慣れてきましたね。

先ほどまでのデモでは、フィールド選択の設定をしていなかったので、テーブルのフィールドをすべて取得していました。

次は、必要なフィールドだけを取得してみます!

💡 基本的な使い方

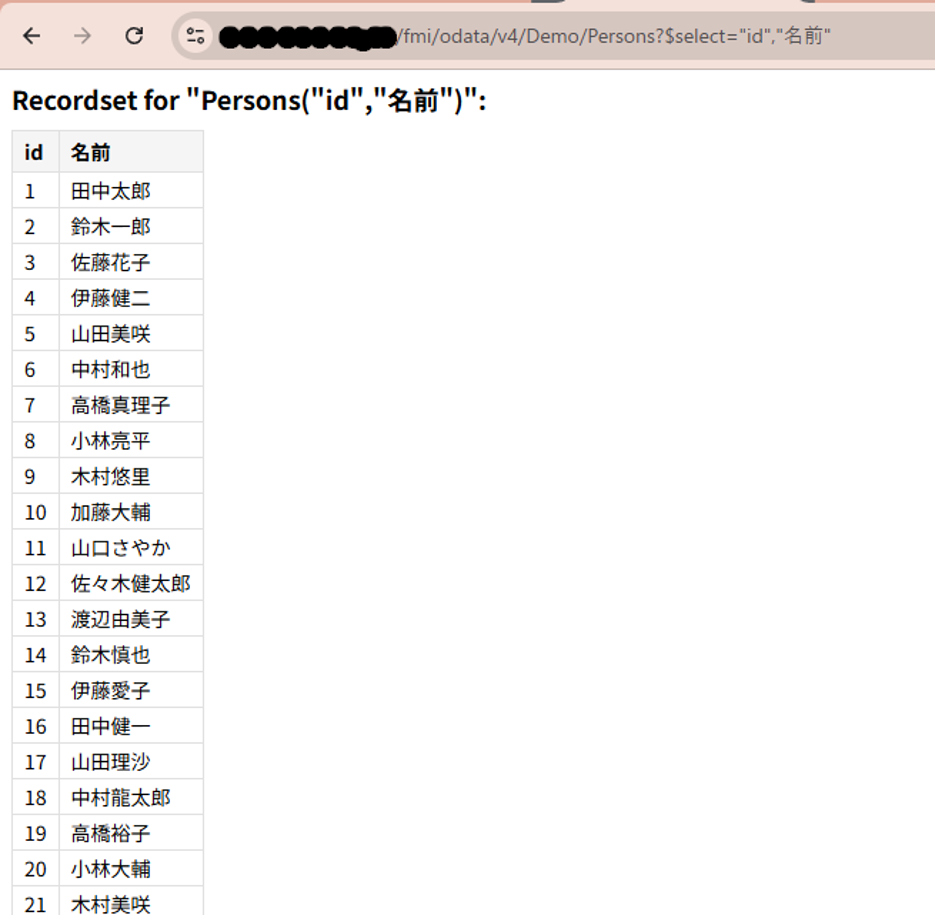

例1:特定フィールドのみ取得

条件: Personsの「id」と「名前」だけを取得

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/Persons?$select=”id”,”名前”

✅ 成功です!

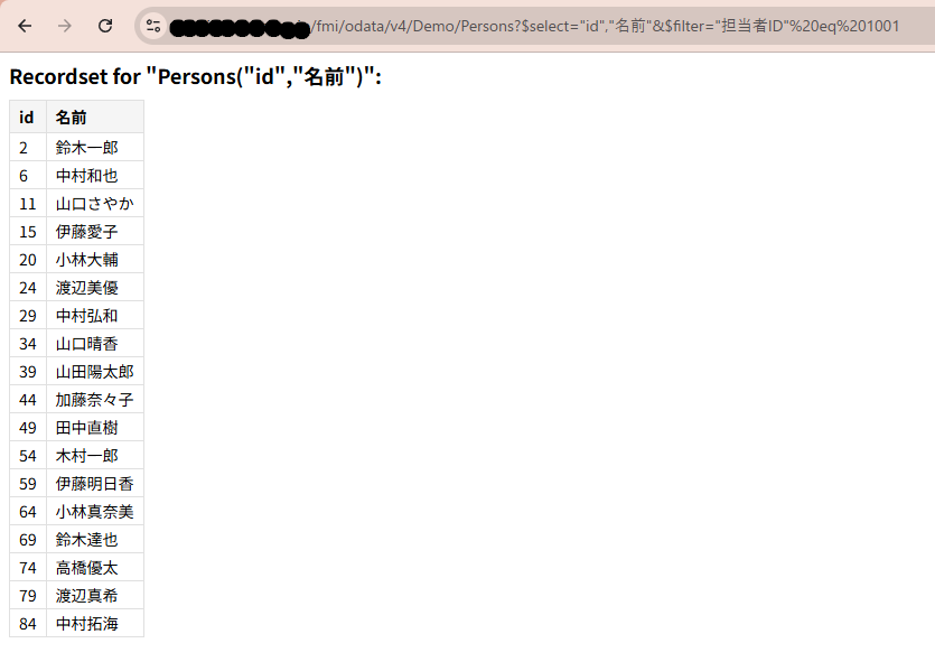

例2:検索とフィールド選択の組み合わせ

条件: 担当者が「1001」のレコードで、「id」「名前」のみを取得

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/Persons?$select=”id”,”名前”&$filter=”担当者ID” eq 1001

✅ 担当者が「1001」のレコードで、「id」「名前」のフィールドのみを取得しました!

🆚 Data APIとの比較

DataAPI を学んでいるかたは、この機能はとても便利だと思えるでしょう。

DataAPIで取得するフィールドは、取得時に選択したレイアウトに配置されているフィールドです。つまり、「id」と「名前」だけを取得したい場合は、「id」と「名前」だけのフィールドを配置したレイアウトを作成する必要がありました。

対して、ODataは、テーブルそのものからデータを取捨選択して取得できます。必要な情報のみ引っ張ってこれるというのは、大きなデータを扱うさいにとてもありがたいです。

検索、フィールド取得で使用した「$filter」「$select」は、クエリーオプションと呼ばれるものです。

FileMaker ODataで使えるクエリーオプション:

$skip$apply$count$expand$orderby$top

ここでは、そのうち「$count」の例のみ、デモしてみます。

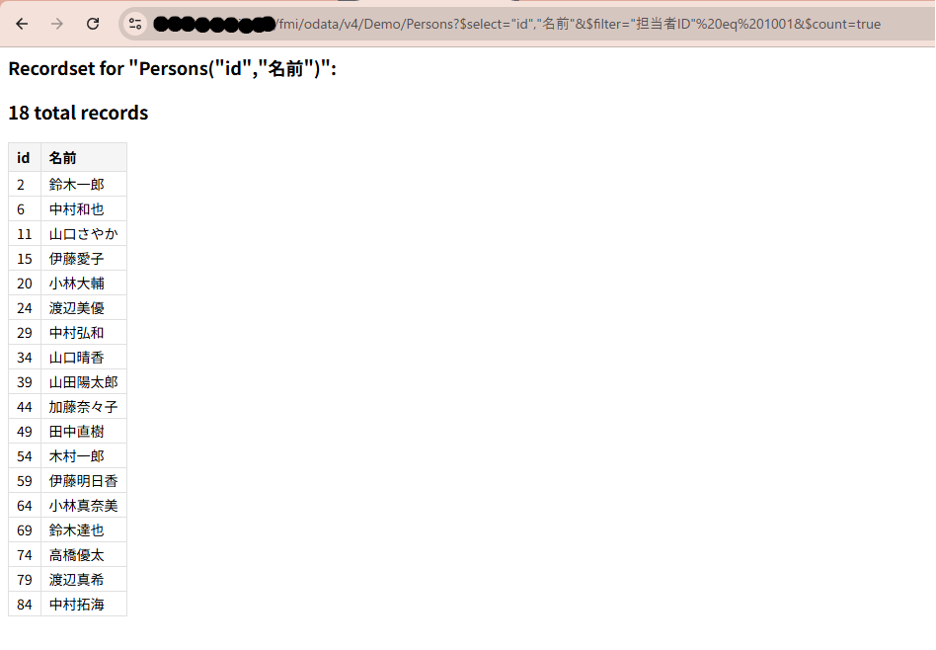

例:$countの使用

レコード数をカウントしてみます。

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/Persons?$select=”id”,”名前”&$filter=”担当者ID” eq 1001&$count=true

✅18件取得できたことが表示されました。

🔗関連レコードの検索するには:SQLライクなデータ取得TOに依存しない検索方法

関連レコード、またはポータルの取得方法を確認していきます。

折角なので、TOに依存しない、SQL的な取得方法を試してみましょう!

次は、関連レコード、またはポータルの取得方法を確認していきます。

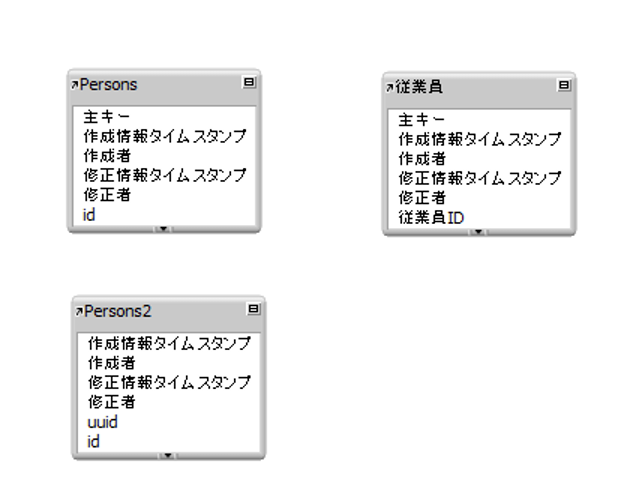

📌 デモの前提

今回のテーブル「Persons」「Persons2」は、「担当者ID」を持っています。

担当者IDは、従業員IDとして、テーブル「従業員」とリレーションを組むことが可能ですが、実際にはリレーションを組んでいません。

この状態で、「Persons」から担当者IDに紐づく従業員の名前を表示させてみます。

🎯 クロス結合の実装

「Claris FileMaker OData API ガイド」では「非関連テーブルのクロス結合の要求」という見出しで説明されています。

📍基本形

https://<ホスト>/fmi/odata/<バージョン>/<データベース名>/$crossjoin (<テーブル 1>, <テーブル 2>)?$filter= (<フィルタ式>)&$expand=(<展開式>)

📍今回の例

https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo/$crossjoin("Persons","従業員")?$filter="Persons"/"担当者ID" eq "従業員"/"従業員ID"&$expand="Persons"($select="id","名前","担当者ID"),"従業員"($select="名前")

✅ 結果

取得したかったのは:

- id

- 名前

- 担当者ID

- 名前(従業員)

「Persons Link」「授業員 Link」「主キー」というのがくっついていますが、SQLのINNER JOINのように値を取得することができました🎉

これもDataAPIではできなかったことです。DataAPIの場合は、TOでリレーションを組んで置く必要がありました。

DataAPIのときは、ほしいデータセットを取得するためだけのTOとレイアウトを作成していたので、SQLのようにデータが取れるのは、嬉しいですね。

💻応用編:CLI(PowerShell)からのデータ取得

ここまで、ブラウザを通してODataでのデータ取得方法を確認してきました。

ODataは、他システムとFileMakerとの連携をするために利用されることがほとんどでしょう。

つぎは、CLIでデータを取得してみます。

🔧 PowerShellでの実装例

例としてPowershell を使ってデータを取得してみましょう。

と言っても、先ほどのURLをPowershell で実行するだけですので、とても簡単です。

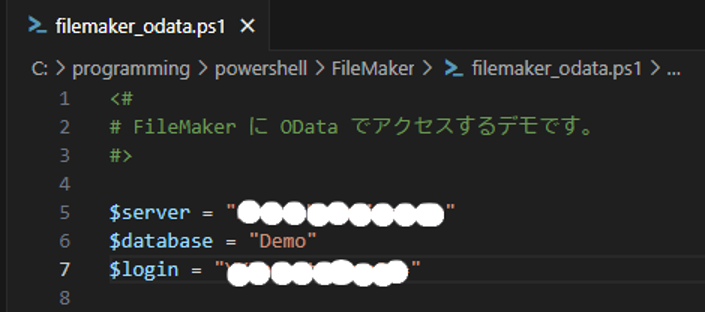

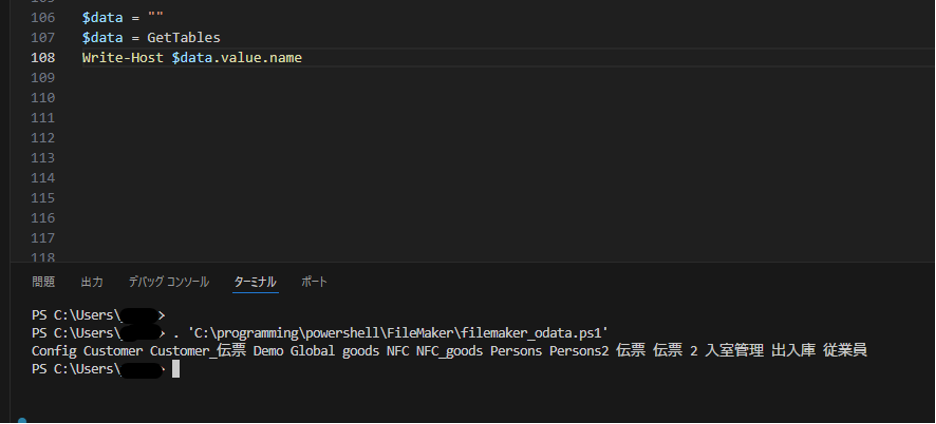

Step 1:基本設定

$server = "ホスト名"

$database = "ファイル名"

$login = "<account>:<password>をbase64エンコードしたもの"

注: accountが「test」、passwordが「testpass」だったら、「test:testpass」という文字列をbase64エンコードします。

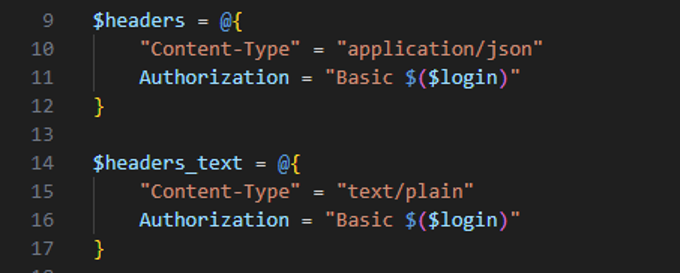

Step 2:ヘッダーの作成

“Content-Type”が “application/json” と “text/plain” の2パターンあったので、雑ですが、2つ用意しました。

Authorization に Basic 認証を設定します。

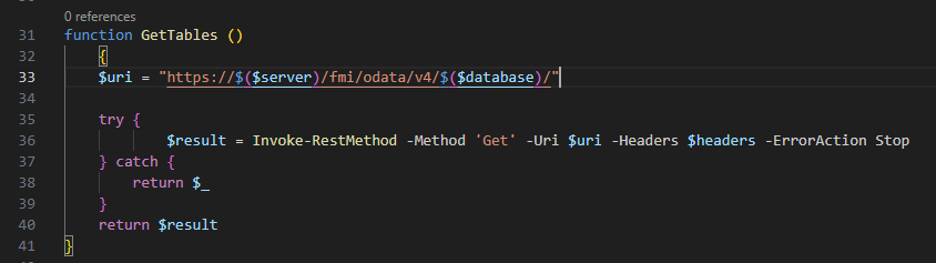

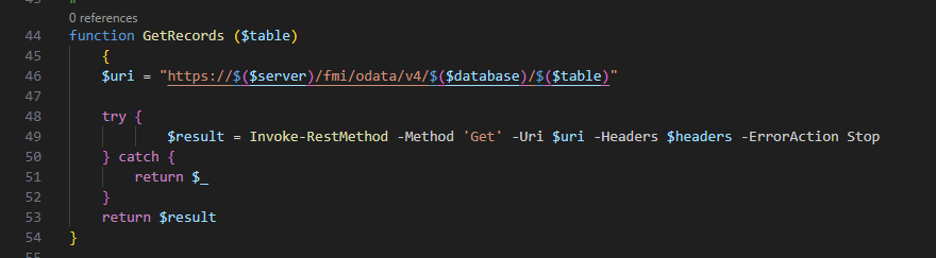

Step 3:関数の作成

今回のデモの場合、$uri には「https://xxxx.xxxx.xxx/fmi/odata/v4/Demo」という値が入ります。

Invoke-RestMethod で URLを実行します。

✅ 実行結果

ファイル「Demo」のテーブル一覧が取得できています。

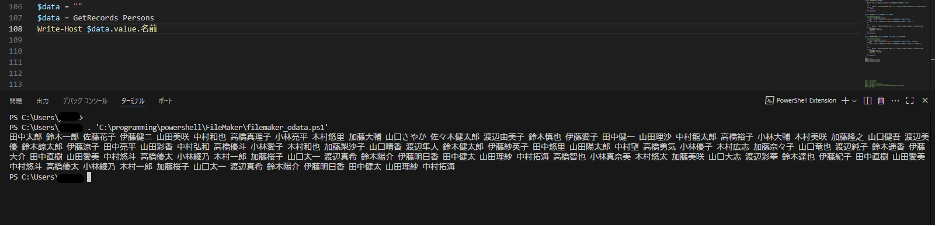

テーブルのレコード一覧を確認します。

結果はご覧の通りです。

このように、URLをInvoke-RestMethod で実行すれば、値が取れます。

🎯 デバッグのコツ

値がうまく取れないときは:

- ブラウザでURLを叩いてテストする

- 結果を確認してから、スクリプトに反映

Data APIと比べるとデバッグがしやすいのも大きなメリットです!

🎉まとめ:ODataがもたらす開発効率の向上

今回紹介した内容

OData、いかがでしたか?

今日は、ODataの使い方について、一部分だけ紹介しました。

🌟 ODataでできることはもっとある!

今回は、データの取得だけでしたが、もちろん他にも:

✅ データの書き換え

✅ 新規レコードの作成

✅ レコードの削除

✅ テーブルの作成

✅ フィールドの追加

✅ テーブルの削除

✅ スクリプトの実行

✅ オブジェクトフィールドの操作

つまり、データの扱いについては、何でもできそうです!

💎 ODataの優位性

Data APIとの共通点

- データ使用量の制限がなくなった

- 柔軟なデータアクセスが可能

ODataにしかできないこと

- TOに依存しないSQL的なデータ取得

- フィールド選択が自由(専用レイアウト不要)

- デバッグがしやすい(ブラウザで確認可能)

- テーブル構造の変更も可能

🚀 使い方の感想

- Data APIよりシンプル

- 直感的で理解しやすい

- 実装が簡単

📈 今後の展望

いかがでしたか?

今回はODataのさまざまな機能を紹介しました!

今回の検証で、ODataにしかできない機能を多数発見できました。

使い方もData APIより簡単に感じました。

今後は、どんどん利用していきたいと思いました!✨

みなさんもODataの活用を始めてみてください!🚀

🔗 参考リンク

前編:https://fmsolution.supportas.co.jp/blog/20251008-1

後編:https://fmsolution.supportas.co.jp/blog/20251008-2